Im September 2019 habe ich meine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst begonnen, Anfang Januar 2020 habe ich über die ersten Monate berichtet. Den ersten Teil zu meiner „Ausbildung inklusiv“ findet Ihr hier

Heute möchte ich Euch erzählen, wie es weiterging, welche Erfahrungen ich noch machen durfte, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf meine Prüfungsvorbereitung hattte und ob ich die Ausbildung am Ende geschafft habe.

Viele praktische Einblicke

Wie ich bereits im ersten Teil erzählt habe, wechselte ich während meiner Ausbildung alle paar Wochen innerhalb meiner Ausbildungsbehörde die Abteilung, um möglichst viele Bereiche der Verwaltung praktisch kennenzulernen. Vor den Wechseln hatte ich mal mehr, mal weniger Mobilitätstraining (ein Weg war ziemlich übungsintensiv, einen anderen Weg brachte ich mir nahezu komplett in Eigenregie bei und ein dritter Weg war durch eine Baustelle gefühlt jeden Tag anders, sodass Mobilitätstraining da nur bedingt was brachte). Die Praxisphasen selber waren sehr abwechslungsreich und vielseitig. Ich habe nicht nur wahnsinnig viel gelernt, sondern durfte mich auch an ganz unterschiedlichen Aufgaben versuchen, sei es an der Bearbeitung von Widersprüchen zu verschiedenen Themen oder am Sortieren, Erfassen und Verwalten von Rechnungen. In der Abteilung „Flüchtlingsangelegenheiten“ durfte ich auch bei der Taschengeldausgabe mithelfen und einige Tage im Ankunftszentrum in Heidelberg verbringen.

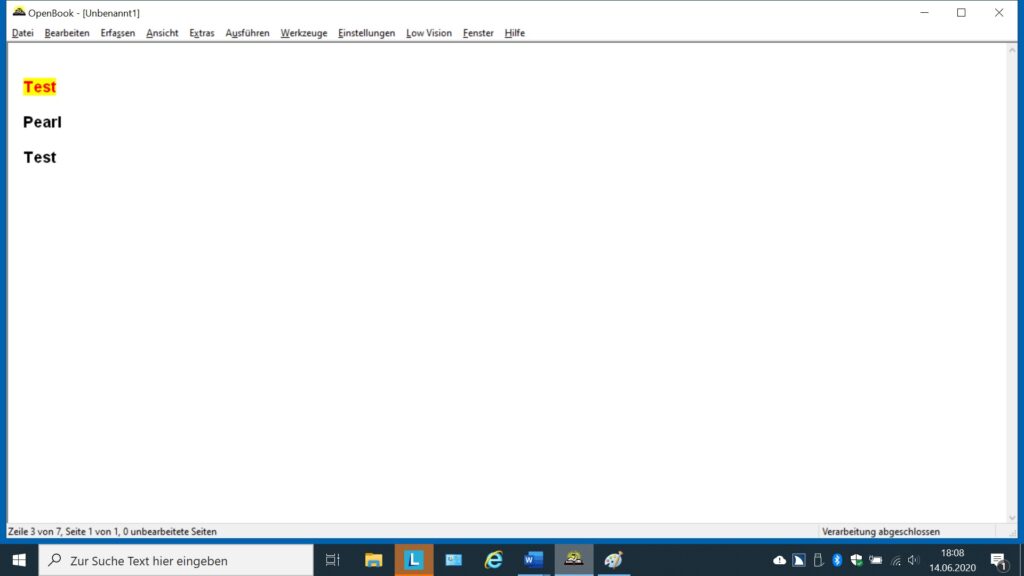

Herausfordernd gestaltete sich während meiner Praxisphasen vor allem die Arbeit mit ganz unterschiedlichen Fachprogrammen, wobei von mit Screenreader nicht bedienbar bis vollständig barrierefrei alles vertreten war. Hier mussten immer wieder Probleme gelöst und Alternativen gefunden werden: Ein Programm musste die Assistenz für mich bedienen, weil da mit dem Screenreader, sobald man die Anwendung geöffnet hatte, nichts mehr zu machen war, ein Programm ließ sich über die Braillezeile wunderbar steuern, aber die Sprachausgabe sagte gar nichts an, das nächste Programm war bedienbar, wenn man nur wusste, wie (konkret: die teilweise sehr versteckten Optionen gefunden und alle Dialogfelder und Auswahlschalter (die nicht beschriftet waren) auswendig gelernt hatte) und bei einem weiteren Programm galt es, Möglichkeiten zu finden, um die Zeiteffizienz zu steigern (weil vieles mit dem Screenreader zwar sehr gut nutzbar, aber manchmal hinsichtlich des Programmaufbaus und der Anordnung der einzelnen Elemente ziemlich umständlich gelöst war). Ein weiteres Problem (zumindest für mich) war die Zeit. Im ersten Teil schrieb ich in meinem Fazit nur beiläufig sowas wie „Ich brauche manchmal etwas länger, aber es klappt ja“. Rückblickend betrachtet war das etwas, wo ich meine Blindheit mal wieder sehr deutlich merkte – und damit ein schwieriger, aber auch sehr wichtiger Lernprozess. So sehr mir die Ausbildung dabei half, meine Blindheit wieder als Teil von mir zu sehen und zu erfahren, wie viel ohne Assistenz geht, von dem ich anfangs dachte, das würde nicht gehen, so sehr brachte sie mich beim Thema Zeit an meine Grenzen. Hier bekam ich erstmal so richtig mit, welche Macht eine Computermaus hat oder wie viel Text ein Sehender gleichzeitig erfassen kann. Bestes Beispiel: In einem Praxisabschnitt musste ich anhand von Daten, die in einer Excel-Tabelle erfasst wurden, in zwei Fachprogrammen Datensätze anlegen. Dafür musste ich zunächst den Inhalt der Excel-Tabelle erfassen und vorsortieren, dann alle Eintragungen nacheinander in den Fachprogrammen vornehmen, dabei zwischen den verschiedenen Fenstern hin- und hernavigieren, den Überblick behalten … Wenn man sich die Excel-Tabelle ausdruckt und mit zwei Bildschirmen in beiden Fachprogrammen parallel die Datensätze erstellen kann (und sich durch die Computermaus noch dazu etliche Navigationsschritte spart), dann befinden wir uns zeitlich auf einem vollkommen anderen Niveau. Meine Kollegen haben die Situation immer sofort verstanden (wofür ich sehr dankbar bin), aber für mich war das immer wieder frustrierend und in manchen Momenten habe ich meine Blindheit echt verflucht. Kurzum: Bis ich akzeptiert hatte, dass manches einfach nicht so schnell wie bei den sehenden Kollegen geht, war es ein langer Weg …

Genau im richtigen Moment

Erinnert Ihr Euch noch an meinen doch recht verzweifelten Hilferuf, als ich im März 2020, eine halbe Woche vor Beginn eines neuen Schulblocks und nach einer assistenztechnisch bereits ziemlich turbulenten Praxisphase, plötzlich komplett ohne Assistenzkraft dastand und nicht wusste, wer mir die anstehenden Klassenarbeiten etc. übertragen würde? Alles sah nach Ungewissheit und Chaos aus – und exakt zum ersten Schultag jenes Schulblocks wurde der erste Corona-Lockdown verhängt und wir hatten Homeschooling. Wie für alle war das auch für mich im ersten Moment eine Nachricht, die viele Fragen aufwarf, letzendlich war es jedoch ein Glücksfall. Alle Klassenarbeiten wurden auf unbestimmte Zeit verschoben (und schlussendlich gar nicht mehr geschrieben) und die „normalen“ Arbeitsblätter waren ja nicht so sensibel, sodass ich diese (ich konnte mir daheim die Zeit recht frei einteilen, da wir hauptsächlich Aufgaben und Infoblätter zum Selbststudium bekamen) mit meinem Vater kurzerhand selbst aufbereitete. Ziemlich ungeschickt war nur, dass wir teilweise Fotos von Buchseiten etc. bekamen, die von der Texterkennung nicht umgesetzt werden konnten, und dass der in unsere Stundenplan-App integrierte, für Blinde nicht bedienbare Messenger auf einmal das zentrale Kommunikationsmedium wurde, weshalb ich manche Informationen deutlich verspätet oder gar nicht erhielt …

Die Vorzüge des Online-Unterrichts

Beim Prüfungsvorbereitungslehrgang in der Verwaltungsschule, der von Januar bis Juni dieses Jahres stattfand, war dahingehend einiges einfacher und ich konnte die Vorzüge des durchgehenden Online-Unterrichts in vollen Zügen genießen – und das nicht nur deshalb, weil ich wieder eine Assistenzkraft hatte. Während die Dozenten sonst ihre Ausdrucke immer im Unterricht verteilt hatten, schickten sie diese nun an alle per Mail, weshalb wir so gut wie nie im Unterricht nach benötigten, aber fehlenden Unterlagen suchen oder daran erinnern mussten, dass meine Assistenz die Unterlagen rechtzeitig vor dem Unterricht braucht. So fiel meine Blindheit überhaupt nicht auf und es war für viele Dozenten eine ziemliche Überraschung, als sie Ende März (man muss dazu sagen, der Lehrgang begann Mitte Januar…) eine Mail hinsichtlich des Nachteilsausgleichs in den Übungsklausuren erhielten – sowas passiert definitiv nur im Online-Unterricht!

Auch abgesehen von der wesentlich erleichterten Dateiübertragung hatte der Online-Unterricht seine Vorteile: Als wir zu Beginn der Berufsschule noch Präsenzunterricht hatten, haben mich Arbeitsaufträge oft in Stress gebracht, weil ich in manchen Fächern einfach nicht mit dem Tempo meiner Mitazubis mithalten konnte und ich natürlich gemerkt habe, wie viel schneller sie sind. Alleine daheim hatte ich schon bald ein Gefühl dafür, wie lang ich für welche Aufgabenart brauchte, wusste meist sehr genau, ob es Sinn machte, die Lösung zu einem Sachverhalt auszuschreiben oder vielleicht lieber nur stichpunktartig vorzugehen und die genaue Ausformulierung nach Unterrichtsende zu rekonstruieren und konnte das dann auch zwanglos und ohne Druck genau so umsetzen, wie es für mich am besten war. Und Dank eines festen Stundenplans und einem gut bedienbaren, übersichtlichen Konferenzsystem klappte auch die Kommunikation untereinander diesmal problemlos.

Die Prüfungen

Es gab insgesamt zehn schriftliche Prüfungen, vier davon Mitte April und die anderen sechs Ende Juni/Anfang Juli. Es wurden verschiedene Fächer geprüft, größtenteils rechtliche Fächer wie z. B. Verwaltungsrecht, Beamtenrecht oder Sozialrecht. Die Absprache hinsichtlich des für diese Prüfungen, die nun wirklich in die Ausbildungs-Abschlussnote zählten, erforderlichen Nachteilsausgleichs war diesmal etwas formeller als in der Berufsschule, und die Prüfungen selbst wurden nicht von der Assistenz, sondern vom Textservice in Ilvesheim aufbereitet und auf verschlüsselten Sticks an die Prüfungsbehörde gegeben. Meinen Laptop habe ich vor den Prüfungen komplett leergeräumt, und neben einem Laptop-Check vor Ort schrieb ich – begleitet von meiner Assistenz und einer Prüfungsaufsicht – alleine in einem Raum, da meine Start- und Endzeiten aufgrund des Nachteilsausgleiches doch sehr stark von den regulären Zeiten abwichen.

Anstatt der Gesetzessammlung auf Papier verwendete ich eine digitale Fassung speziell für Menschen mit Sehbehinderung. Diese digitale Gesetzessammlung kann man sich ungefähr wie eine Internetseite vorstellen, auf der man in den einzelnen Hierarchieebenen des Inhaltsverzeichnisses oder auch in den Gesetzen selbst blättern oder aber nach Gesetzen, Paragraphen oder Stichworten suchen kann, nur mit dem Unterschied, dass ich dafür keine Internetverbindung brauchte, sondern das entsprechende Tool zu Beginn des Lehrgangs über eine CD direkt auf meinen Laptop installierte. Ein Unterschied zu den sehenden Mitazubis war, dass ich weder farbliche Markierungen noch Unterstreichungen oder Ähnliches vornehmen und auch keine Verweise machen konnte. Jedoch war das am Ende das kleinste Problem, im Gegenteil, meine Verweise und Paragraphen im Kopf zu haben und diese nicht auswendig, aber doch recht gut zu kennen, machte mich von der Assistenz auch hier weitgehend unabhängig, was für mich ja in allen Bereichen der Ausbildung sehr wichtig war.

Und jetzt?

Jetzt hatte ich gestern noch meine mündliche Prüfung, den letzten Schritt in der Ausbildung, und es freut mich riesig, dass meine Prüfungsergebnisse gut genug waren und ich damit meine Ausbildung erfolgreich abschließen konnte. Es ist unglaublich, wie schnell diese beiden Jahre jetzt vergangen sind! Sie waren extrem wertvoll für mich, manchmal auch herausfordernd, aber oft war es einfach nur erstaunlich zu sehen, wie sich vieles miteinander zu etwas Wunderbarem zusammengefügt hat. Bemerkenswert ist einmal mehr, wie reibungslos alles verlief. Gerade bei einer solchen Ausbildung wirken so viele Parteien mit: Die Mitarbeitenden in den verschiedenen Ausbildungsstellen, die Assistenzkraft, die betreuende Sonderschullehrerin, der Textservice, der KVJS als Kostenträger für Hilfsmittel, Mobitraining etc., die Mobilitätstrainerin, die Mitazubis, die Lehrkräfte an Berufs- und Verwaltungsschule – und ich habe sicher noch viele weitere vergessen. Ich kenne so viele Blinde, die versucht haben/versuchen, einen solchen oder ähnlichen Weg einzuschlagen und die an einer oder gleich mehreren Stellen auf Hürden gestoßen sind. Wie das hier lief, ist ein absoluter Ausnahmefall und ein Vorbild, dass (und vor allem auch wie) eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt auch blind gelingen kann – und ja, das zwischenzeitliche Durcheinander zwecks Assistenzkraft im ersten Lehrjahr war ein Stolperstein, aber im Nachhinein bin ich mir sicher, dass wir das gemeinsam auch noch gemeistert hätten, auch wenn kein Corona gekommen wäre. Vor zwei Jahren hatte ich keine Ahnung, wie es werden würde, und jetzt bin ich einfach nur unendlich dankbar für alles, für alle, die ihren Teil dazu beigetragen haben, für die Offenheit und Hilfsbereitschaft von allen Seiten, für die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte – DANKE!

Und um zuletzt die Frage „Und jetzt?“ zu beantworten: Ich wurde von meiner Ausbildungsbehörde in einen Bereich übernommen, in dem alle Arbeitsabläufe digital abgewickelt werden, in dem das Fachprogramm funktioniert und in dem auch sonst einfach eins zum anderen passt, sodass ich vollkommen selbstständig und gleichberechtigt (naja, da wir die Computermäuse ja nicht unterschätzen dürfen, vielleicht etwas langsamer als die anderen, aber ich werde mich und meine Arbeitsweise weiter reflektieren und überlegen, was sich wo und wie vielleicht noch optimieren lässt) arbeiten kann – ganz selbstverständlich und ohne Assistenz.